「自分だけの一台が欲しい」「国内にはないモデルに乗ってみたい」——そんなハーレーファンの夢を叶えてくれる手段が、“個人輸入”という方法です。アメリカをはじめとする海外市場では、日本では見かけないモデルやカラーリング、独自にカスタムされた希少車が数多く流通しています。それらを直接取り寄せて、手に入れる喜びは格別。とはいえ、個人輸入というと「難しそう」「英語が必要そう」「税関が面倒」といった不安も多いのが正直なところでしょう。

実際、輸入にはいくつかの手続きや注意点があるのも事実ですが、ポイントさえ押さえておけば、ハードルは思っているほど高くはありません。むしろ、プロセスをひとつひとつクリアしていく中で、愛車への愛着も一層深まるという声も多く聞かれます。

この記事では、ハーレーの個人輸入に関する基礎知識から具体的な手続き、必要な費用、トラブル回避の方法までを、初心者にもわかりやすく解説していきます。憧れのハーレーを海外から自分の手で迎え入れるための一歩を、ここから踏み出してみませんか?

なぜハーレーを個人輸入するのか?

ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)は、アメリカンバイクの象徴ともいえる存在で、多くのバイクファンにとって憧れの的です。国内でも正規販売されていますが、年式や仕様、価格、カスタムの自由度などの理由から、あえて海外から個人輸入するという選択肢をとる人も増えています。特にアメリカ本国では日本未発売のモデルや希少な旧車、カスタム済みの車両が豊富に出回っており、選択肢の幅が大きく広がります。また、円安・円高のタイミングによっては、国内で購入するよりも割安で手に入るケースもあるため、費用面のメリットも無視できません。

個人輸入と業者代行輸入の違い

ハーレーの輸入方法には、大きく分けて「完全な個人輸入」と「輸入代行業者を通じた輸入」の2種類があります。完全な個人輸入とは、自分で海外の販売元とやり取りをして購入・輸送・通関・登録などすべてを行う方法です。一方、輸入代行は、業者が間に入って手続きを代行してくれるサービスで、バイク輸入に慣れていない人には特に安心です。個人輸入はコストが抑えられる反面、英語での交渉や通関手続き、国内の法規への対応などハードルが高く、専門知識が求められます。そのため、初めてハーレーを輸入したい人には、信頼できる業者を利用した方法が現実的といえるでしょう。

個人輸入の主な流れ

ハーレーを個人輸入する際の手順は、おおまかに次のような流れになります。まずは海外の販売サイト(eBay Motors、Craigslist、CycleTraderなど)で欲しい車両を見つけ、出品者と価格・輸送条件などについて交渉します。その後、購入契約を結んで代金を支払い、車両を日本に向けて輸送。通常は船便(ROROまたはコンテナ)で数週間かかります。日本に到着すると、税関での通関手続き、消費税や関税の支払い、そして日本国内での保安基準への適合確認(予備検査)が行われます。最後にナンバー登録をして初めて日本の公道で走ることができます。

必要な書類と注意点

個人輸入では多くの書類が必要になります。主なものとしては、「インボイス(商業送り状)」「B/L(船荷証券)」「譲渡証明書(Title)」「通関に関する各種書類」「輸入証明書」「予備検査合格証」などです。これらを一つひとつ自力で揃えていくのは大変ですが、書類に不備があると税関で止められたり、日本国内で登録できなかったりするリスクがあります。特に「年式の記載」「排ガス規制適合証明」「走行距離の証明」などは、日本の法制度に適合させるために重要で、後から追加証明を求められるケースもあるため、最初から丁寧に確認しておく必要があります。

関税や消費税などの費用

ハーレーを個人輸入する際には、本体価格のほかにさまざまな費用がかかります。まず日本到着時には「関税」と「消費税」が発生します。関税はおおむね本体価格の約3%、消費税は合計金額(バイク本体価格+輸送費+関税)に対して10%です。そのほか、輸送費用(海上運賃)、通関手数料、検査・登録費用、排ガス・騒音試験の費用なども加わります。最終的には、車両価格に対して20〜30%程度の上乗せを見込んでおくと安心です。これらの費用がかかることを考慮すると、国内販売価格としっかり比較したうえで、本当に個人輸入が得なのかを冷静に判断することが大切です。

国内での登録と車検のポイント

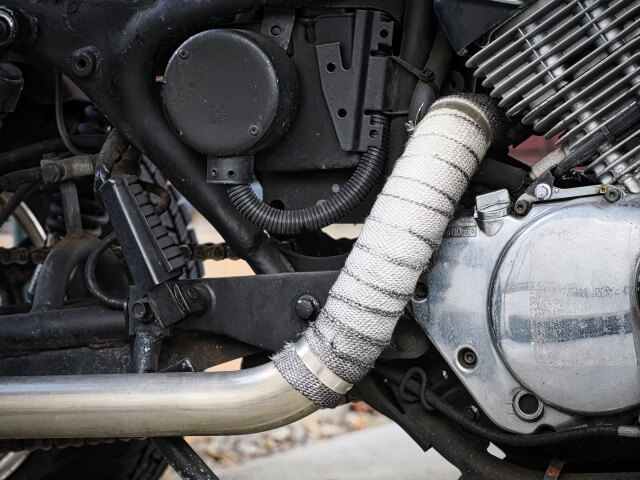

輸入したハーレーを日本で走らせるためには、国内のナンバーを取得しなければなりません。そのためには「予備検査」を受ける必要があります。予備検査では、灯火類の位置や明るさ、速度計や排ガスなどが日本の法令基準に適合しているかを確認されます。とくに排気ガスや騒音については、国内基準を満たしていないと不合格になることがあるため、排ガス証明書の取得や触媒の装着など、追加の対応が必要になるケースもあります。また、ハンドル幅や車幅、ウインカーの色などもチェックされるため、海外仕様のままでは通らない場合が多いのが実情です。必要であればカスタムパーツの交換も視野に入れましょう。

個人輸入に向いているハーレーとは?

ハーレーには数多くのモデルがありますが、すべてが個人輸入に適しているとは限りません。個人輸入をする際には、「日本で手に入りにくいモデル」「価格差が大きい車両」「現地仕様に魅力のあるモデル」などが特におすすめとされます。

例えば、アメリカ本国では流通していても日本では正規販売されていないモデルや年式があります。代表的なものには、スポーツスターの旧モデル(アイアン1200やXR1200など)、ツーリング系のカスタム仕様、さらには排気量や年式によって国内では希少なパンヘッドやナックルヘッドといったヴィンテージモデルが挙げられます。これらのモデルは日本で探すとプレミア価格がついていたり、そもそも現車を見ること自体が難しいこともありますが、アメリカでは数多く取引されており、状態の良い個体を見つけやすいというメリットがあります。

また、アメリカではオーナーによるカスタム文化が非常に発達しているため、車両によってはすでに洗練されたカスタムが施されており、追加費用をかけずに理想のスタイルのハーレーを手に入れることも可能です。日本では車検対応などの関係で一部のカスタムに制限があるため、個人輸入であらかじめ理想的な仕様の車両を選ぶというのは、賢い選択肢のひとつといえます。

一方で、すべてのハーレーが輸入向きというわけではありません。近年モデルの一部は、日本でも中古市場で豊富に流通しているため、あえてリスクを冒して個人輸入する必要がない場合もあります。また、非常に古いクラシックモデルの場合、輸入後の整備に専門的な知識や技術が必要になったり、部品調達に時間がかかったりするため、初めての輸入には不向きとも言えます。

そのため、個人輸入に向いているハーレーを選ぶには、自分のスキルや知識、目的、予算に応じて慎重に車種を選ぶことが重要です。希少性やスタイルを優先するか、コストを抑えることを重視するか、どのようなハーレーライフを送りたいのかによって、ベストな一台は変わってきます。自分だけのこだわりを実現するために、個人輸入は非常に魅力的な選択肢になり得るのです。

トラブル回避のためのポイント

ハーレーの個人輸入は夢がある反面、現実的には数多くのトラブルのリスクも伴います。特に注意すべきは、「車両の状態が想像と違った」「書類が不備で通関できない」「関税や消費税が予想以上に高かった」といったケースです。これらはどれも輸入初心者にありがちな失敗であり、事前にしっかりと対策しておくことで回避できる可能性があります。

まず大前提として、信頼できる販売元から購入することが最重要です。eBay MotorsやCycleTraderといった実績のある販売サイトでは、評価制度や販売履歴が確認できるため、安心感があります。また、写真だけではなく動画や整備記録、VIN(車体番号)を含めた詳細情報の提示を求めると、状態の確認がしやすくなります。特にフレームの歪みやサビ、エンジンの始動状態などは、現車を見られない個人輸入においては慎重に確認したいポイントです。

さらに、現地とのやりとりは基本的に英語で行う必要があります。自動翻訳ツールを使っても意思疎通はできますが、細かいニュアンスや条件の確認には限界があるため、必要であれば通訳サービスや専門家のサポートを受けるのも有効です。

通関時のトラブルも非常に多いので、必要書類の確認は早めに行いましょう。特に「輸出証明書(Title)」や「インボイス」、輸送時の「B/L(船荷証券)」が揃っていなければ税関で止められ、最悪の場合、バイクを日本に持ち込むことすらできなくなります。万が一書類が揃わない場合に備えて、キャンセル対応や返送対応についても販売元と事前に取り決めをしておくと安心です。

また、輸送中の事故や破損に備えて、貨物保険に加入することも重要です。コンテナ便やRORO船などで輸送される過程では、転倒や水濡れなどのアクシデントも発生しうるため、補償の有無を確認しておきましょう。輸送費を安く抑えようとして保険を省略するのは非常にリスクが高く、結果的に高くついてしまうことも少なくありません。

英語力と現地事情の理解も重要

個人輸入を成功させるには、ある程度の英語力があると大きな武器になります。販売者とのメールやチャットでのやり取り、購入契約書の内容理解、輸送業者との連携、さらには税関に提出する書類の英訳など、英語に触れる場面は非常に多くあります。英語が苦手な人にとっては、ここが最初の大きなハードルとなることもあるでしょう。

しかし、最近では翻訳ツールやチャットボットが高性能化しており、ある程度までは自力でも対応可能になってきました。とはいえ、法律文書や規約の翻訳ミスは致命的な問題につながることがあるため、重要な部分はプロの翻訳家や通関士にチェックしてもらうのが安心です。

また、現地の事情をある程度理解しておくこともトラブル回避につながります。たとえばアメリカでは州によって排ガス規制が異なり、カリフォルニア州仕様の車両とその他の州の車両では内容が大きく異なる場合があります。これが日本での排ガス検査に影響することもあるため、車両がどの州から出荷されるのかを把握しておくことも大切です。

加えて、現地のバイクショップや販売者の文化や対応スタンスも理解しておくと良いでしょう。日本では当たり前の「点検記録」「整備履歴」「書類の完備」などが、アメリカでは曖昧なことも多く、状態の判断が自己責任になる場面も多々あります。そのギャップを理解した上で購入判断を行うことで、輸入後の後悔を減らすことができます。

個人輸入後の整備と維持のコツ

輸入したハーレーは、日本の正規販売店でメンテナンスを断られることがあります。これは正規輸入車と違い、保証対象外であるうえに、排ガス規制や部品規格が異なるためです。そのため、並行輸入車や旧車を得意とするカスタムショップやバイク専門店と関係を築いておくことが、維持管理において非常に重要になります。

特にヴィンテージモデルの場合、定期的なオイル交換やキャブレターの調整、エンジンのオーバーホールなどが必須になるケースもあります。部品の供給についても、国内で入手が難しい場合は自分で海外から取り寄せる必要があります。こうした手間を「面倒」と捉えるか「趣味」として楽しめるかで、輸入ハーレーライフの充実度は大きく変わるでしょう。

DIY整備を楽しむ人にとっては、アメリカ仕様のハーレーは構造がシンプルで扱いやすく、ネット上でも多くの情報や整備マニュアルが出回っているため、十分に対応可能です。また、ヤフオクやeBayなどで部品を探したり、カスタムショップの情報を活用したりすることで、楽しみながら維持することができます。

もしも整備に不安がある場合は、購入前から信頼できるバイクショップに相談し、「こういう車両を輸入するつもりだが、面倒を見てもらえるか」を確認しておくと安心です。ショップによっては、輸入代行から登録、カスタム、整備までトータルでサポートしてくれるところもあるので、活用するのも良い選択です。

お問い合わせ

お見積もり承ります。

お気軽にお問い合わせください。

コメント